为什么敢称南京是中国“文化之都”

访问量:647

为什么敢称南京是中国“文化之都”

原创2020-06-13 12:32·瞭望军情

东海民兵 江伯友

前不久,我在《凭什么喜欢南京》一文中提出了南京是中国的“文化之都”,获得了一些人的认同。敢把南京上升到如此高度,一定是有道理的,除了前文讲的,南京在中国文明两次大的劫难中起了至关重要作用,今天再补述三点。看看如果没有南京,中华文化还会不会像今天这样如此灿烂?

首先, 南京历史文化在中华文化中有着重要的份量。中华历史文化主要由黄河文化和长江文化组成。南京是长江文化重要发祥地。近代考古工作者先后在南京和南京附近陆续发现了一百三十余处新石器时代们遗址,特别是汤山猿人头盖骨的发现,证明了南京早就繁殖生息着华夏儿女,史学家们把史前南京文化称之为“湖熟文化”。“湖熟文化”就是长江流域的核心文化之一。春秋战国时,南京被称吴越文化之地,当时这里的农耕、冶炼、织染、造纸等都比较发达,民间占卜、诗歌非常盛行。中国第一部文学作品《诗经》中的第一首诗《关睢》,就是出自金陵邑不远的鸠兹,现在叫芜湖。南京作为吴国国都,不仅是长江流域政治军事中心,也是文化中心。左思在《吴都赋》写道:挥袖风飘,而红尘昼昏。意思是说,因为人多挥挥袖子,风刮起的尘土就把太阳遮住了。说明当时建业人多物丰,极尽繁华。著名的《吴声歌曲》就诞生在这个时期。在东晋和南朝,南京文化更是得到长足发展,从诗赋、书画、佛教、科技,百舸争流、百花齐放、群星闪耀。所以,南京是中华文明发源地之一,也是我们中华民族早期的文化摇篮,在中华文化中有着重要的历史地位。

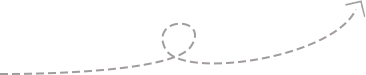

王羲之《兰亭序》(局部)。

其次, 南京在南北文化交融中推动了中华文化的大发展。在中华文明两次大的劫难中,南京起到救亡图存作用。实际上,这两次劫难也带来了南北文化的交融和发展。一方面南北文化差异,在学习和借鉴中推动了创新。比如,在诗歌创作上,以谢灵运、谢朓为代表的作者,在江南人文环境的影响下,一改玄言之风气,推出了清俊秀丽的山水诗。谢灵运也因此被称为山水诗“鼻祖”。有人说,王献之的《桃叶歌》,如果没有江南灵秀的女子桃叶,他无论如何也写不出这样的佳作。在书法方面,西晋之前,主要以篆、隶为主,王羲之、谢安、王献之等人的出现,让书法艺术大放异彩,由篆、隶转为趋于简易的行、草,使中国书法成为历史鼎盛。另一方面,国家不幸文章幸。“衣冠南渡”身上的悲情伤感推动了社会实践,激发了文人创作情感。以谢安为代表的一批北方名士,怀着救亡图存的责任,求远追高,他们既是朝堂栋梁,又是文化范儿。看看东晋王、谢、桓、庾四大家族中的人物,哪一位不是文武齐驾,风流倜傥?有人说,当年王谢家飞出的燕子都透着诗文气息。“魏晋风度,江左风流”,哪个朝代可比?如果能穿越时空,有人说喜欢生活在宋代,我更愿意生活在晋代南京。中国画的第一次高峰也在这两个时期,涌现出了曹不兴、顾恺之、张僧繇等一批举世无双的大画家,代表作有《山溪雨霁图》《五星二十八宿神形图》《洛神赋图》等。纵观一部中国诗词史,没有哪个古都比南京更有故事。双声叠韵、平仄对称,富有音乐美的“永明体”诗就产生在南京南朝永明年间,诗人周颙、沈约等写的《四声切韵》《四声谱》是中国最早的诗歌理论著作,为格律诗的产生和发展作出了开拓性的贡献。这也是李白、杜甫、王维、白居易等唐代诗人出场前的精神背景。成语是中国文化的语言结晶。据统计,与南京有关的成语典故有一百多条,大都产生这个时期,如东山再起、画龙点睛、才高八斗、入木三分,等等。东晋和南北朝虽然偏隅江南,但两次长江文化与黄河文化在南京的交融撞击,产生了中华文化的两次高峰,即东晋文化和南朝文化。至于后来的唐宋文化,也是在东晋和南朝文化开辟的道路上走出来的。余秋雨在《中国文脉》一书中写道:“公元四世纪中国的那片流动墨色,也成了终极文化坐标”。

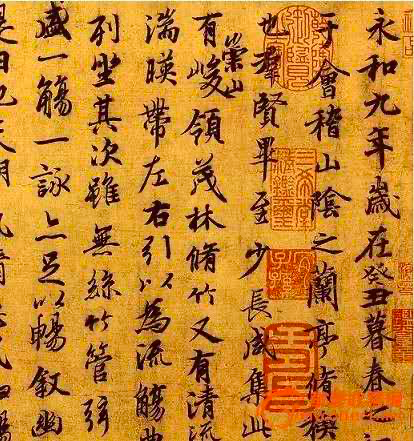

顾闳中《韩熙载夜宴图》(局部)。

再者,南京杰出的文化名人,大大丰富了中华文化的宝库。我们今天经常看到一些印刷品上的历史名字名画,大都与南京有关。如《女史箴图》《竹林七贤图》《韩熙载夜宴图》《兰亭序》《平复帖》《中秋帖》等等。在晋赋、唐诗、宋词、元曲、明清戏剧小说中,那些耳熟能详的作品有许多也出自南京,如《吴都赋》《玉树后庭花》《长干行》《虞美人》《千字文》《红楼梦》《牡丹亭》《儒林外史》等等。能创作这些千古一绝的作品,我认为他们不是凡人,是来自“天道”上的仙。“书圣”王羲之的《兰亭序》,近1700年来至今无人企及,这幅旷世之作,让大唐太宗李世民着迷发狂,通过御史萧翼骗到手后,竟让它陪着自已进入坟墓,给世人留下千古遗憾。王羲之不是仙又是什么?南唐后主李煜,做皇帝不是好皇帝,是亡国之君,但政治上的侏儒却是艺术上的巨人,他的《虞美人》《浪淘沙》等词,达到了前无古人、后无来者的艺术高峰,被誉为“千古词帝”,他是皇帝也是仙。林散之何许人也?日本骨子里看不起中国的,但有一样东西让日本人佩服,那就是林散之的书法。当年日本60位书法大师漂洋过海,专程到南京找林散之拜师求艺,一时成为佳话。他被称为“当代草圣”,不是仙又是什么?还有傅抱石,当年他和关山月为人民大会堂创作的《江山如此多娇》巨画,是开国领袖毛泽东唯一为画题名的作品。他也是非人即仙。还有画圣顾恺之,七到南京的诗仙李白,文学理论祖师爷刘勰,文学巨匠曹雪芹等等,真是众仙之地,无城可比。一座城市,出了这么多开山立派的精神巨人和无法超越的经典高峰,实属罕见。可以这么说,因为他们,南京的大地始终散发着诱人的文化芳香,南京的天空始终绽放着亮丽的文化光芒。

中华门城堡。刘海瑞摄

疆土的征服,从来不是人类的价值;文明和文化,才是生存的意义。南京的历史文化,在中华文化史中,具有最智慧的灵气,最优雅的气质,最高贵的品德。文化也是南京最大的亮点,最好的特色。在我看来,比发达比不过上海,比时尚比不过香港,比开放比不过深圳,比秀丽比不过杭州,但比文化,我们可以把头抬得高高地说:南京是中华文化发祥地之一,有451年国都史,224年陪都史;还有书圣王羲之、画圣顾恺之、圆周率鼻祖祖冲之、草圣林散之等这些开天辟地的文化巨匠。浸淫着这片文化沃土,南京代有人才出,即使在当下,也有一批具有载入史册级的文化贤能,不输京都,如陈坚、言恭达、孙晓云、喻慧、管峻、毕飞宇等等。现在南京正在文化强市名市,我认为,南京被联合国教科文组织列为“世界文学之都”,这帽子非常珍贵,契合了南京文化之都的元素,要把文化作为切入点,打造成全球有影响的文化都市,彻底丢掉戴在南京头上“短命国都、伤感城市”的帽子,豪迈地顶起“文化之都、众仙之地”的桂冠,让南京成为中国文化自信的一个亮点走向世界,像巴黎、罗马、维也纳一样,让世人向往,让国人留恋,让南京人更喜欢!

南京紫园。亚非拉摄

(作者为《雷锋》杂志江苏工作部部长、江苏华侨公益基会金雷锋专项基金主席)