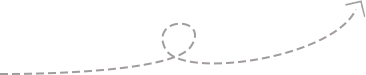

罗志田丨谈巴蜀文化的一些特征

访问量:1338

本文根据罗志田先生录音整理。

巴蜀文化的一些特色

非常高兴能和大家在这里聚集起来探讨巴蜀文化。巴蜀文化的一个重要特点就是独立。我自己是四川人,过去对此感觉不明显。后来一位在中国各个地方教过英语的美国老师告诉我,她发现四川人和别处人不同,很独立,不太容易听人的话。过去有个名对联说,“天下未乱蜀先乱,天下已治蜀后治”(这是明末清初的话,到清末民初似也如此),大致也反映出这一特点。巴蜀文化与周边西南的云、贵、藏,西北的陕、甘、青,甚至远到东南亚的文化,都有一些相似,又都不那么一样。

当然,作为中国文化之一部分,巴蜀文化是中国文化之下的一个区域分支,还是存在于某一特定区域的中国文化,是可以斟酌的。换言之,中国文化不必是由一个个可区隔的子文化相加而成,而是中国之内各地方人共同分享又各自表述的一个文化;共享者反映共性,各表者表现个性。梁启超早就说过:“自春秋以降,我族已渐为地方的发展,非从各方面综合研究,不能得其全相。”因此,要“了解整个的中国,非以分区叙述为基础不可”。只有通过“分区叙述”以展现个性,才能够真正了解“整个中国”的共性。以下所说的巴蜀文化或区域文化,大体都基于这一视角。

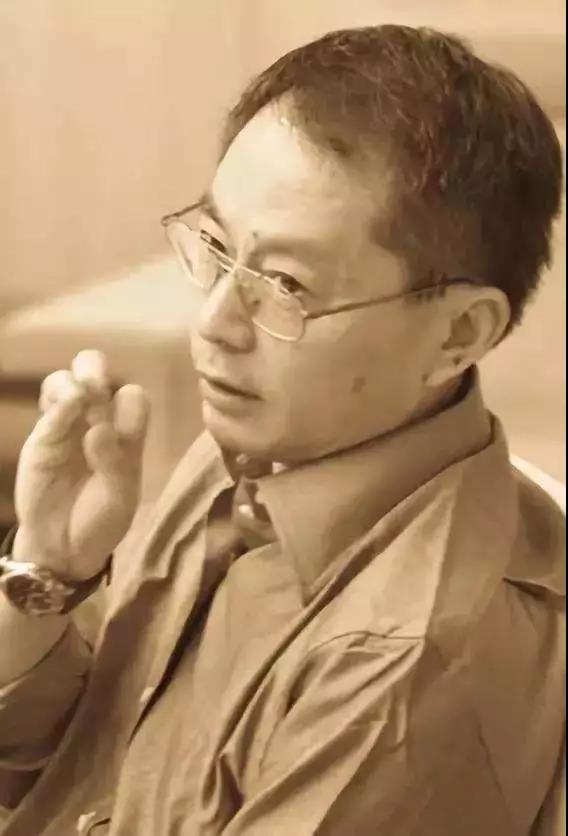

中国文化的一个特点,是中心或主体基本稳定,边缘却伸缩波动,变多于定。巴蜀文化亦然,它不仅在时序上是流动发展的,对外也始终包容开放,没有太强的排他性。在长期持续的互动中,外在因素时常内化于巴蜀文化之中,进而物质化于我们这几天看到的历史遗迹和民风民俗之中。从三星堆到金沙的出土物事可以看出,从很早开始,巴蜀文化就有自己的区域特色,和中原不甚同;但又一直和中原保持接触,与中原文化关联密切,没有一般人想象的那么不入流。包括后来文翁的教化作用,影响恐怕也没有教科书上说的那么大。

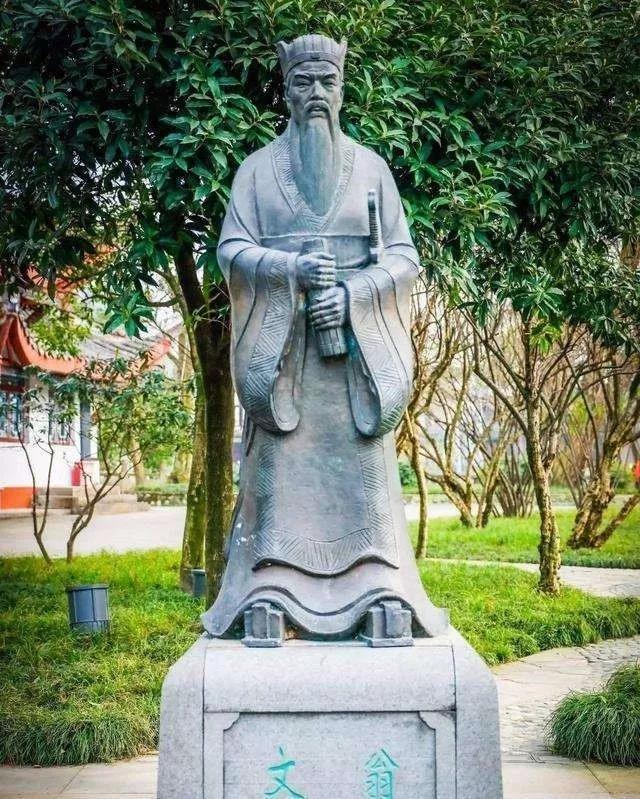

《汉书·地理志》

司马相如的学问,就是在文翁入蜀之前修习所得。蒙文通先生曾细考其文,发现他“所用词语,多本‘六经’”。故在文翁办学之前,“六经之学已传于蜀”。四川既然出过这样可以影响全国而且带动风气(后来赋的文体很流行)的人物,文翁开发的必要性就减小了(除非文翁入蜀更早)。且文翁带来的不必就是我们后来理解的那个儒学文化。那是中原重黄老的时代,长安就正在重黄老,他会带那么多儒术来吗?故文翁对巴蜀的改变,部分是一个后来塑造出来的形象,也可能是在独尊儒术以后才构建出来的。很多年后的扬雄,仍没体现出多少“文翁教化”的痕迹,反倒是继承了司马相如的风格。所以《汉书·地理志》明言文翁教化的成效有限,而司马相如、扬雄一系,才体现了巴蜀的风格。

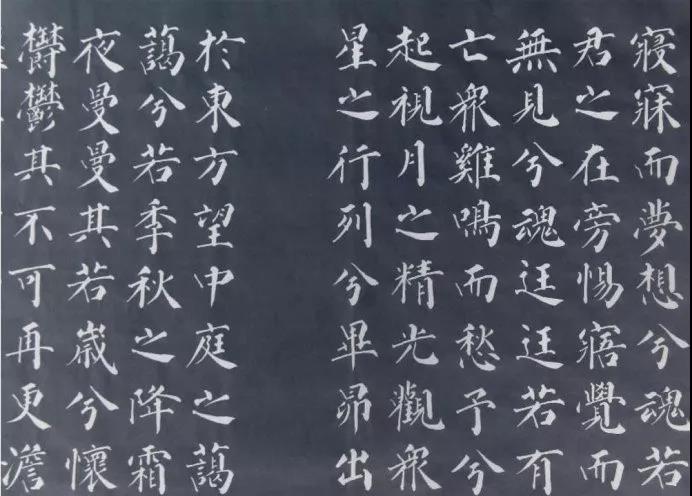

司马相如《长门赋》

但是,巴蜀也一向不那么排斥外来的文化,到了清代可能更开放一些,因为四川从清代开始基本上是一个移民社会。据说川人被张献忠杀得差不多了(杀人者或也包括追剿张献忠的官军),康熙初年,似乎尚不足十万户。当然有很多人或许只是逃跑了,不是真的被杀了。但当时被杀的人或被吓跑的人确实多,我下乡的那个地方,距成都只有一百公里,当地有一种灌木叫马桑,它应该永远长不大,几乎是每年自己死掉,然后换新的,所以树干永远都只能长到直径两三厘米左右;偶尔有几株没死的,会继续长,也会被当地人砍了作柴烧,过不了当年。但贫下中农告诉我,他们祖先来的时候,马桑已经长到直径超过十厘米那么粗了。也就是说,离成都一百公里的那个地方,已经很长时间没有人烟,可想那时人口已少到什么程度了!

马桑

后来经过著名的“湖广填四川”,形成一个移民为主的社会。故四川文化虽有自己的特色,川人对外来的人和外来因素通常都不会太排拒。当然也不是完全不排外,还是排一点。以前四川这边做生意的多是陕西来的,所以对北方人通常以“老陕”称之。我小时候,如果在成都街上看到一个像我今天这样说国语的人和一个说四川话的人打架,那大家多半都会帮那个讲四川话的人;只要喊一声“打老陕”,很多人都上来帮忙。或即因多是移民,养成了一种能打群架的防卫本能。但不打架的时候,川人对外来人还是较亲切的,毕竟很多人自己也是外来的。

重庆 湖广会馆

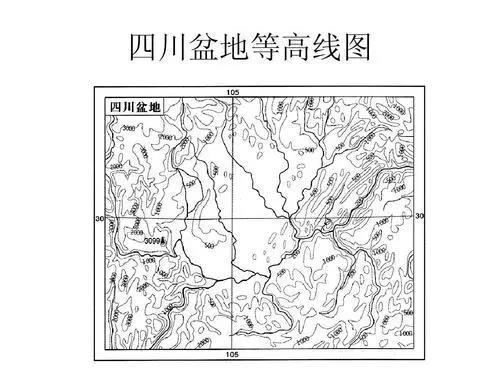

简言之,巴蜀文化从一开始就既独立又不那么排斥外来文化或外在影响。这样的一个文化,自有其特点。我的感觉,巴蜀文化的一个特点,就是比较带有“坐井观天”的意味。我这里用的是这个词的本义,可以形象地表述出一种在框架中无限开放的取向。如果在很开阔的大平原,人们可能多四顾,而不一定向上看,无形中可能忘了对我们很重要的“天”。而四川的地理形态是一个盆地,在这样的地貌,人就比较容易向上看,所以天文学长期很发达(如汉代就出了落下闳)。一直到近代廖平的“经学六变”,由第三变开始,后来的变化就越来越往天上走。

对廖平的“六变”,连他最重要的学生蒙文通都不敢接受,只申说前两变,三变以后的基本存而不论。其实把天人结合起来思考,是传统四川文化的一个典型再现(依扬雄所言,要能“通天地人”才是“儒”)。在近代这样一个天崩地裂的大乱之时,出现了思想的大断裂,人们开始重新审视我们周围的自然和我们自己的社会,思考人类最基本的问题,就像重新坐在井里往天上看。我的看法,廖平的“六变”是重要的思想观念,有鲜明的时代特色和地域特色,又不为时空所限,非常值得深入研究。

四川文化又一个重要特点,就是“易学”(《易经》的“易”)传统深厚。“易学在蜀”是大理学家程颐所说的话,比较不会太离谱。直到晚清张之洞入川,仍发现蜀士喜言《易》,可知这传统有多么源远流长(也说明张献忠杀人没怎么中绝文化特色)。跟易学有关的就是中医,中医也是四川一个很强的传统。以前四川的老中医常说,北京某某名医,就是在我们这儿混不下去,然后跑出去的;出了夔门,就成了全国第一的名医,其实在我们这里也就一般。这里当然可能有“医人相轻”的成分在,且不同地域的中医治不同的人,用药是有差异的,有些适用南人的药,就未必适用北人。故易地而能著名,其原因甚多,还可斟酌。无论如何,中医的学理,有系统而重变化,与易学关联很密切。你们听了蔡进老师的讲座,就知道四川的好中医不仅能治病,而且在学理上也有独到的认识。

另外,四川“道学”(道家之学)发达,也有长久的传统。著有《道德真经指归》的严遵(字君平),是研究《老子》的重镇,后来成都有两条街道以君平名(今天的君平街为其一)。道家所谓重玄派,主要的活动地域也在四川。四川又是道教发源的地方(当然各说不一),且源远流长。我们去过的青城山,迄今仍是道教的重镇。现在到青城山,大家都坐缆车,这也很好。若走路,旁边有个小山洞,不在正常的旅游路线上,据说是张天师在此修炼过的,我去的时候里面还有一个道士,修炼的方式说是跟张天师原来的一样。而且道教在四川分布广远,我们昨天去的峨眉山,原来也是道教很重要的一个场所,是所谓三十六小洞天的第七洞天。佛家较晚才进入峨眉山,却后来居上,逐渐取代道家,峨眉山遂成普贤菩萨的道场,在佛教中具有举足轻重的地位。据说现在的中峰寺,就是由以前道教的乾明观改建,有个殿的屋顶上还有一个什么鸟的图形,是道家的符号,可知这个佛寺的庙宇是将就原来的道观改建的。

四川还有一个特点,就是文风很盛。从很早的司马相如、扬雄,到宋代的三苏,一直到20世纪有很多人喜欢、有很多人不喜欢甚至排斥的郭沫若,以及活了百岁的巴金,都被我们列入文学一类。当然,除了郭沫若、巴金这一代,从司马相如起那些人恐怕不一定接受我们所说的“文学”概念。或许过去所说的“文章”,更能为昔人所接受。

不论如何称谓,文学是可以改变历史的。现在你要到美国大学里念书,中国近现代史的指定参考书往往都有巴金的小说《家》。一般都说家是我们温暖的港湾,在这书里却是一个束缚人的地方,所以那时要搞家庭革命。我很少看到美国学生质疑中国的家庭怎么会成了革命的对象,或许他们以为这是很自然的,则其读到的中国近现代史就已有着特殊的风采了。不幸我们现在又相当崇拜美国的中国研究,读这小说的人毕业后写了专书,又反过来影响中国的历史研究。经过这样出口转内销之后,至少人们认知中的中国历史,已被改变了。

郭沫若

这是四川文学家一个非常广远的影响(尽管很多人没注意到),无意之中指向了一个错误的方向,好像我们中国人都不喜欢家,其实大多数人还是很喜欢的(现在更西化以后,反而没那么喜欢了)。像最近大陆新出的法律解释,强调从财产角度肯定婚姻中的个体,等于提示大家最好结婚前先把重要的财产登记一下,免得将来出问题。这个主张特别能凸显法制观念,也展现了典型的市道逻辑。不知这法官是不是从美国留学回来的?因为中国的大学生好像早就不读巴金的《家》了。当然也可能因为“家”已被人讲坏,巴金当年的想象,现已内化为人们的基本意识了。

或许因为四川文化的独立,蜀学还有一个主要特点,就是经学传统一直不那么强。司马相如以赋体申六经,就是一个明显的例子。此后四川经学的正统力量始终相对较弱,不像中原和清代的江南。如清代汉学特重的小学,在四川就基本停留在工具的层面。而外地风风火火的汉宋之争,在四川也不明显,甚至不那么对立。不过,对正统派而言,这或许意味着这里的汉学、宋学都不够纯正。远的不说,近代被我们认为很好的廖平,在晚清那个时候已经被视为有些离经叛道,从教书的学校被开除了。吴虞也是,他编的《宋元学案粹语》被认为曲解了宋儒,同样在清末已被四川的学政处理(现在的清末档案里就有廖平和吴虞曾被四川学政修理的材料)。两人显然都对经学、理学有着深厚的兴趣,却不一定被认可,可见经学在四川从来都有一些特别之处。这或也由于四川的道家思想较强,从儒、道竞争的角度看,道盛则儒便相对弱一些,不过这方面的影响更多是潜在的。

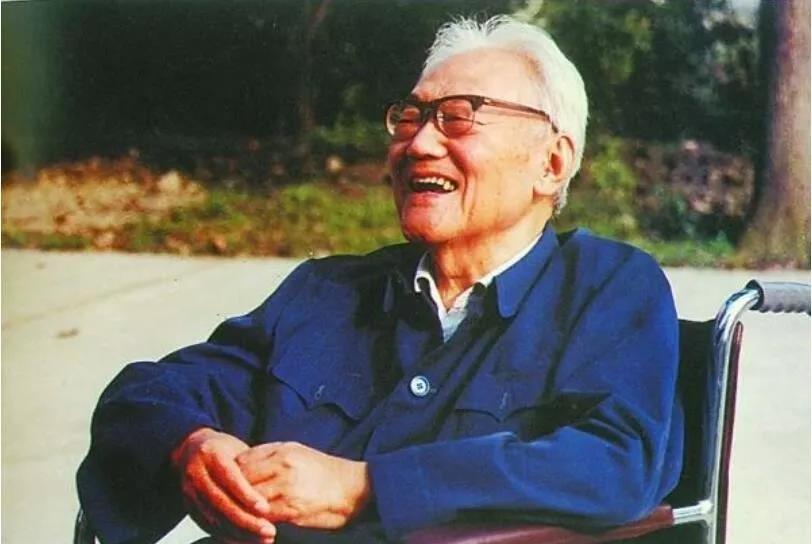

巴金

另一方面,“道家者流,出于史官”。道学渊源深厚,史学便容易出色。蜀学的另一个重要特点,就是史学一直有着比较有力的发展,出现了撰《三国志》的陈寿和撰《华阳国志》的常璩,尤其到宋代形成非常强的传统。这也跟我们演讲中最后一讲(经史关系)相关,因为经学没有中原或江南那么强,史学的发展就相对容易。四川的史学从宋代起一直有明显的特色,就是重视两个方面:一是材料,一是见解。协助司马光修《资治通鉴》的范祖禹(现存司马光关于编资料“长编”的主要见解,就在他给范氏的信中)以及后来做《续资治通鉴长编》的李焘,都非常重视史料。还有另外的一派,就是苏东坡他们一家。三苏都有很多史论,有相当一部分人不太看得起,但另一部分人又认为他们太有见解了。重材料和有见解两者结合起来,就成为后来四川史学的特色。可惜再后来两者又慢慢地分开了,一些人仅重史料,看不到见解;另一些人则徒事发挥见解,太过偏颇,严格说已不能被承认为史学了。

我们可以看到,从最早到最后,尽管中间被杀掉这么多人(不仅明末清初,宋末元初蜀人被杀戮也极惨烈),最奇特也最值得研究的就是:天文、易学、中医,还有“文学”,等等,这些巴蜀文化原来的特点,都没有因为明末的杀戮而改变,到清代、到近代,仍然是这么一个传统。另一方面,四川地处边远,仿佛在主流之外,也是一个持续的认识。晚清张之洞到四川办尊经书院,被不少人看作近代的文翁。然而在他之后任四川总督的锡良仍说,“吾初来川,学界幼稚”。再后来刘师培入四川,更感觉川人思想比江南人落后十年。成都有名的学人林思进(山腴),工诗文,就被刘师培看作“斗方名士”。

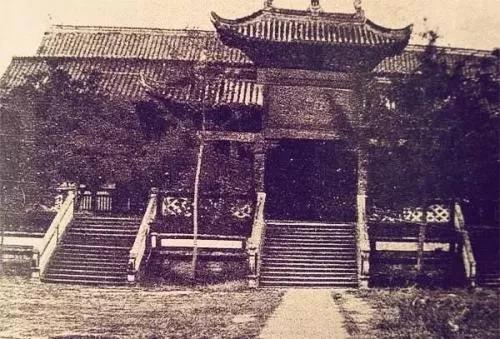

四川尊经书院

其实中国本是一个诗的国度,《诗经》时代似乎是全民皆诗的,弦歌之声不绝于耳,更是伴随读书人的行为特征。至少唐宋时代,我们还是一个老太太也还轻歌曼舞的民族。当诗文的追求与“斗方名士”挂钩时,传统其实已经改变了。然而正是这些不专以经史为务之人,却成为传统最有力的维护者。

姜亮夫在20世纪20年代就读于成都高师,上第一堂课的老师就是林山腴。林先生吩咐每人买一部《书目答问》,因为这可以为学生治学“指路”。那时此书已从多数中国学者的书架上消失,或最多作为备查的工具书(而不是作为“门径书”)存在。姜氏后来就凭此基本功,考上了清华国学院的研究生。1925年,有人统计清华国学院和北大国学门研究生的籍贯,两校合计四川、河南各8人,浙江、湖南各7人,江苏、安徽各5人。可知四川在由旧转新的国学研究方面,至少在人数上是领先的(还不算姜亮夫这样在四川念书的非川人)。

实际上,川人对所谓“国学”的看重,在清末民初可能是全国独一无二的。清末有十多个省办了存古学堂,有些在辛亥前就被本省的谘议局废止了,其余也都在民国代清之后被中央政府明令停办了;独四川不仅不废止,且想尽办法抵制教育部指令,转换各种名目,以“国学”的名义将其保持下来,直接与今天的四川大学衔接。

四川在民初另一独特之处,就是有所谓的“五老七贤”存在。他们几乎都有前清功名,在辛亥鼎革后虽不十分认同新的地方政权(然不取对立态度),却也不再像传统社会那样返乡定居,而往往留在都市“安排诗酒度余生”,过着一种带有“大隐在朝市”意味的世内桃源生活。林山腴就是他们中的一个,他在清末曾以举人身份游学日本一年多,返国后朝考授内阁中书,然在辛亥革命前似有所悟,告假南归,从此谢绝仕进,以教书为生。可知“五老七贤”都不特别守旧,很多在清末还以趋新著称(如宋育仁)。在他们的文酒过从之中当然有大量的牢骚不平之语,但其所向往的目标、竞争的成败以及关怀的事物,其实与外在世界颇不相同;如诗文的好坏,对他们来说就很重要,可能不亚于民国政治中的派系之争或思想界的文体之争。

与全国其他的遗老社群不一样的是,“五老七贤”在四川有着相当高的社会地位。他们平时虽基本不问政治,却又具备一定的政治影响力(这在民初是极少见的)。民国时四川以军阀争战频繁著称,遇有军阀力量相持不下或胜负已判之时,常常都要由“五老七贤”出面领衔通电呼吁甚至安排和平解决。其余大的政治或社会事件,也多能听见他们的声音。

从国学的传承到“五老七贤”的特殊地位,可知巴蜀文化的独特一面,到民国也不稍减。而“独特”的代价,在很多时候也可能意味着“不入流”,使川人对别人可能不过脱口而出的“藐视”,非常敏感。昔年任鸿隽(浙江籍,生长于四川)任川大校长时,太太陈衡哲(湖南籍,生长于江苏)不习惯四川生活,无意中说话伤及川人,引起轩然大波。川籍留学生李思纯也出来说话,挖苦陈衡哲虽为“洋奴”,却仅得西洋文化之表;甚至进而攻击自己的老友任鸿隽学问欠高深,不足取信于社会。最后任先生不得不辞川大校长以息事。这样的激烈反应,多少也带有前述“打老陕”的味道,揭示出川人的微妙心态——在生怕被人视为“化外”的表象之下,正隐伏着四川长期被视为边远之地的事实。

部分五老七贤 前排中间三人从左依次为其中的刘咸荥、方旭、曾鉴

另一方面,巴蜀文化的独特,有时恰也因其对外来文化因素保持着比别处更开放的态度。如清代旗人驻防全国都市,但在南方留下持久影响的,似以成都为甚。绝大部分南方城市中人,多喝绿茶或乌龙茶,只有成都人爱喝花茶(就是北方人特别喜欢的香片),这大概就是受旗人的影响。闲暇是茶文化的基础,也成为今日成都文化的一个特色。此前的四川文化有此渊源,却不以此著称。我们看过的都江堰工程,使成都平原几千年旱涝保收。水稻从插秧到收割,其间只需少量的劳作,所以农闲的时间不短。然而现在成都人讲求安逸,或更多是受清代旗人的影响。因为旗人有固定的钱粮,不富裕也不忧温饱,若自己不另求“上进”,可以终日闲暇。成都的茶馆里,众生平等,不特别强调茶的品级,一杯茶可以终日,是真正大众消闲的茶文化(若是专门给外地人看的茶馆,则更多市道成分)。

或即因吸纳了旗人的生活风格,今天的成都,不仅是南方大城市中唯一爱喝花茶的(重庆人喝花茶的也多,然以前不少人则爱喝沱茶),也是中国所有大城市中保留闲暇最多的一个。在目前这人人都急匆匆赶着走路忙着做事的时代,说不定这就是中国仅有的一个还讲究安逸的大城市了。对那些要把赖汤圆、龙抄手(均成都名小吃)做成麦当劳式联锁店的市场思维来说,慢慢悠悠恐怕已是落伍的表现;对于不一定事事模仿的独立思维而言,能在匆忙的时代缓步徐行,或许也是一种自信的表征。

(本文仅代表作者观点,不代表本号立场)

文章转载自:明清史辑刊

版权声明:【我们尊重原创。文章版权属于原作者。部分文章推送时因种种原因未能与原作者联系上,若涉及版权问题,敬请原作者联系我们,立即处理删除。】