秦淮文化与世界文学之都

访问量:821

10月31日是世界城市日,在这个特殊的日子,联合国教科文组织官方宣布,批准66座城市加入联合国教科文组织“创意城市网络”。南京被列入“文学之都”,成为中国第一个获此称号的城市。

作为中国四大古都之一,南京是中华文明的重要发祥地之一,自古以来文脉昌盛,文学成就斐然。如今,这座“天下文枢”又多了一张国际级的城市文化新名片,将更好的推动中华文化“走出去”,让五千年中华文化灿烂文明融入世界文学城市大家庭。

而在这张国际级的城市文化新名片上,秦淮文脉无疑书写浓墨重彩的一笔!

秦淮文化与世界文学之都

“衣冠文物,盛于江南;文采风流,甲于海内。”明末清初,居住在秦淮河畔的文学家余怀,在他名著《板桥杂记》里如此咏叹!

千古以来,秦淮河两岸飘逸的六朝烟水气、儒学书卷气,共同濡染着文采与风流,萃聚成华夏文化史上一个个文学艺术的特色名片、一座座文学艺术的不朽丰碑:

秦淮河畔是中华的文学高峰。

赏心亭

《文心雕龙》灯组

桃花扇·李香君像

“朱自清和俞平伯”雕塑

六朝的文学理论著作影响极大,如刘勰的《文心雕龙》、钟嵘的《诗品》和刘义庆的笔记小说《世说新语》等;唐宋吟咏秦淮的诗词早已成为经典,如李白的《登金陵凤凰台》、杜牧的《泊秦淮》、刘禹锡的《乌衣巷》和辛弃疾的《水龙吟·登建康赏心亭》等;明清小说巨著迭出,如吴承恩的《西游记》、冯梦龙的《警世通言》、曹雪芹的《红楼梦》、曹去晶的《姑妄言》和吴敬梓的《儒林外史》等;明清的戏曲传奇成就颇大,如孔尚任的《桃花扇》、李渔的《笠翁十种曲》等;现代朱自清和俞平伯的《桨声灯影里的秦淮河》,也成为文学史上的散文名篇……

秦淮河畔是中华的成语故乡。

青梅竹马

成语典故是文学语言的经典。六朝古都的秦淮,是成语典故的盛产之地。反映帝王名相的,有“一往情深”“步步莲花”“东山再起”等成语;反映艺术名家的,有“东床快婿”“入木三分”“渐入佳境”“梅花三弄”“画龙点睛”等成语;反映文学名家的,有“才高八斗”“梦笔生花”“江郎才尽”等成语;反映生活趣味的,有“身无长物”“青梅竹马,两小无猜”等成语……春笋般的成语典故萃于一域,早已成为汉民族语言文学的经典。

秦淮河畔是中华的楹联滥觞。

楹联是我国文学样式中的最短文学形式,被称为“两行文学”,又称对联,春节贴于门上的称为春联。

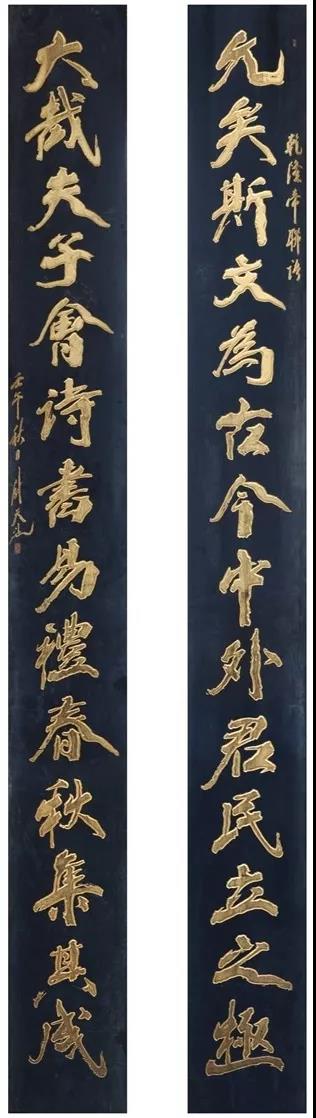

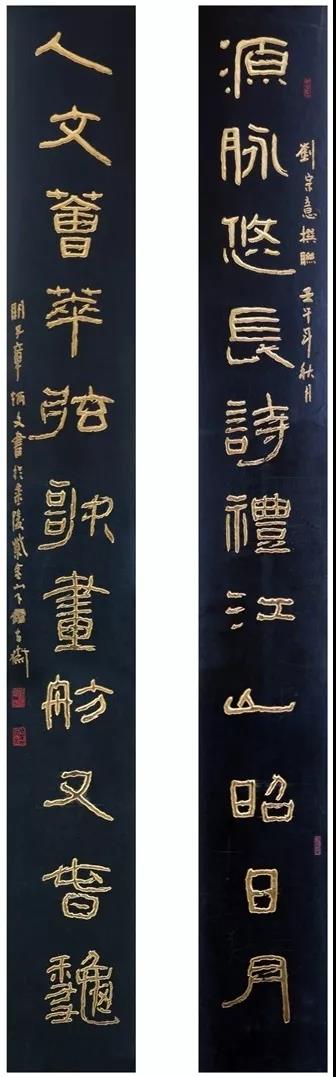

它最早出现在六朝时期的建康(南京)。楹联的全面兴起和明太祖朱元璋的身体力行有关。由于皇帝喜好对联,大大推动了楹联发展。东水关牌坊上有一副楹联:“佳山佳水佳风佳月,千秋佳地;痴色痴声痴梦痴情,几辈痴人。”朱元璋的联句贴切地概括了秦淮山水人文,写得极有水平。清初时,家住老门东的李渔写了《笠翁对韵》一书,成为历史上第一部楹联创作指南。如今,秦淮河边的夫子庙、老门东、白鹭洲、桃叶渡、瞻园、愚园等所有景区景点,处处悬挂楹联。明代及今,春节期间秦淮人还家家贴上春联,秦淮楹联之盛可想而知。

天下文枢楹联

在秦淮河水浇灌的南京文学热土上

不同样式的文学作品犹如一颗颗树木

华盖参天

连成一片广袤的大森林

美丽的古都文学生辉,文韵璀璨

世代读者为之倾倒,中外读者为之陶醉

而这些用无数诗人、文学家的神思和才情铸就的文学作品,遍地春花似的烂漫了中国文化的天空,群星璀璨般地闪烁在中国文化的长空。历史注定夫子庙、秦淮河与南京在中华文学艺术史上的地位,要以一种鲜明的仪式感表达出来。

于是,明朝万历十四年(1586),在夫子庙大成门前拔地而起的天下文枢坊,便成为南京历史上含金量最高的文学艺术地标,也成为中华文化艺术史上的特色地标。天下文枢坊的树立,为文韵四射的南京,起到了画龙点睛的作用。

在我国五千年文明史上,能够以“天下文枢”之名立坊书额,并且够资格的,是极为罕见的。这是因为,南京不仅是一座自然山水名城,而且更是一座历史文化名城。她的山、水、城、林之景,无不融入诗、词、歌、赋之境,也无不渗透书、画、丝、竹之情。而十里秦淮便是这座城市的文化核心之域。在这里,儒学向来繁盛,儒释道相互激荡,它们既互为交融,又各呈精彩。

站在秦淮河两岸历史文化深厚的土地上,“天下文枢”牌坊担负着独特的使命。它托举的是六朝风流、唐宋风情和明清风雅;但是透过六朝风流、唐宋风情和明清风雅所依存的文学艺术,在五胡乱华、永嘉南渡等民族危亡之际,秦淮河作为帝都的母亲河,存续了中华传统文化,尤其是后来的这座天下文枢坊,高高地托举起了中华传统文化!

当人们走进夫子庙,徜徉于天下文枢坊下回溯历史犹如打开一本厚厚的线装书

其实,“天下文枢”坊的宏丽、厚重与博大,是建立在深厚的历史人文基础之上的:

茶馆

民居

——秦淮的社会地缘,奠定了十朝故都的文化渊薮。在南京450年的建都史上,历代王朝的政治中枢均设于城北城中,而文化、商贸和市井皆处城南,众多府宅、民居、酒楼、茶馆、书铺、商肆、客栈和手工作坊聚集于以秦淮河为轴线的老城南地区。“人烟凑集,金粉楼台”的秦淮岸边,自然成了上流社会和广大文人雅集、宴饮的场所。明太祖定都,南京乃为全国政治、经济、文化中心,即便迁都南京仍为行政和政治上的“留都”,但在文化上南京还处于“文枢”地位。许多文人、名士和官员多集于此,他们又和地方文人团伙结盟,大兴结社之风,一时间诗社、诗派、文学流派层出不穷,影响深远。

学宫

大明国子学

——秦淮的文教福地,延续了中华传统文化主脉。久远的汉代已在秦淮置学。东晋咸康三年(337)成帝在秦淮水南建立太学,即当时最高学府。南唐又在秦淮北岸建立国子监。北宋景祐元年(1034),江宁知府陈执中将夫子庙迁到今址。元至元十二年(1352)改名集庆路学。朱元璋于元末刚打下南京,就下令将集庆路学改为国子学,即明初最高学府。后国子学移至城北,夫子庙改为应天府学。此后,上元、江宁两县县学坐落于此。概而言之,一方面,秦淮河畔先后建有太学、国子监、国子学、府学、县学和半官方书院等官学;同时又建有星罗棋布的社学、义塾和蒙馆。千载之下,无论北方动荡,还是南方危急,秦淮河两岸书香缕缕不绝,儒风浩荡,延续了以儒学为内核的传统文化。

建初寺

瓦官寺

大报恩寺

——秦淮的佛缘圣境,成就了中国南方佛都。“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”。中国历史上,南京乃是南方佛都;而秦淮河边,正是金陵佛都的肇始之地和核心之区。东汉末年佛教东渐江南。自六朝始,秦淮河两岸梵刹林立,高僧辈出。吴大帝在长干里建造建初寺,被称江南首寺。它和著名的道场寺、长干寺、瓦官寺、道场寺、大报恩寺一起,奠定了“佛都金陵”的独特地位。民国时期,“唐僧”陈玄奘舍利在大报恩寺出土。2010年,瘗藏于大报恩寺(长干寺)地宫的佛祖释迦牟尼顶盖骨舍利盛世重光,见证了秦淮与佛教的殊胜因缘。古老的长干里,自古是南京佛都的圣地。

贡院

——秦淮的科举重镇,推动了社会崇文之风。紧邻夫子庙东侧的贡院,建于宋乾道四年(1034)。明初一度为会试考场,清代这里是全国最大的乡试考场。清初,贡院匾额上高悬康熙帝御书的“天开文运”四字,表明这里是“为国求贤”的南方重镇。到了晚清,贡院已占地约30万平方米,拥有20644间号舍。仅清朝112名状元中,从贡院走出去的就有58人之多,成为举国知名的文星荟萃之所,群星升起之地。这里的科举文化、状元文化,催生了全社会的读书氛围,促进了整个社会的崇文尚礼风气。

乌衣巷

吴敬梓纪念馆

——秦淮的佳境胜景,吸引了文人大家纷至沓来。山温水软的秦淮,城台高阁可以吟哦,园墅曲径可以寻幽,文人蘸得六朝烟水,便描却胜景无数:李白“凤凰台上凤凰游”的凤凰台,杜牧“借问酒家何处有”的杏花村,刘禹锡“旧时王谢堂前燕”的乌衣巷,辛弃疾“栏杆拍遍”的赏心亭……一个个胜景,让人可忧,可叹,可赏,可赞,无不彰显着秦淮的古风魅力。

《洛神赋图》

《南都繁会图》

——秦淮的书韵画艺,泼墨成美丽的华夏意象。在纷繁多彩的美术史上,书画领军人物如此众多,而又钟于一地的,莫过于秦淮。“书圣”王羲之、“画祖”顾恺之寓居秦淮,他们的《兰亭序》和《女史箴图》《洛神赋图》等作品,都是颇具影响的名作。南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》,明代仇英的《南都繁会图》,皆是美术史上的绘画名作。一二千年来,著名书画家曹不兴、皇象、郗鉴、戴逵、陆探微、张僧繇、周文矩等大家,以及明末清初的“金陵八家”, 他们在秦淮河边欣然挥毫,晕染丹青,也早已载入青史。

基于秦淮河的都城地缘、儒学隆盛、教育繁荣、佛教胜境、科举显赫和翰墨流芳等方面的独特性、多元性和兼容性,以及南京诸多偏安政权相对宽松的社会环境,这便成就了南京文学艺术繁荣发展的许多机缘,营造了南京文学之都的高华气韵。

因此,经过秦淮河晕染过的六朝古都、十代都会,才有理由向世人呈现一首首传世的名篇,也才有理由向世界贡献一部部传世的名著。

而今,秦淮河这个南京最大的流动的人文地标,

依然优雅地汩汩地流淌着不竭的文脉。

这条文脉,

连同她所滋养过的诗人、作家和传世作品,

是属于全人类的!

(本文仅代表作者观点,不代表本号立场)

文章转载自:秦淮发布

版权声明:【我们尊重原创。文章版权属于原作者。部分文章推送时因种种原因未能与原作者联系上,若涉及版权问题,敬请原作者联系我们,立即处理删除。】