什么是四川?这纵贯5000年的历史霸气了

访问量:547

历史不是悬浮之物,它是附着在地理山川、土地物产、民俗风情、制度演化上生长出来的,一代代不乏踵武其后者,却又逐一谢幕,严酷到没有任何的例外。

“云横秦岭家何在”,是唐代文学家韩愈遭贬时的喟叹和伤感,而对四川人来说,我们的家就在秦岭之南。四川夹在两条孕育中国文明的大河——黄河和长江之间,可谓两条大河的分水岭。地理上有北方的雄俊,又有江南的秀美,也使得四川人的心灵介于文野之间,其历史的多姿多采必然有特出他省之处。

一位和你们一样向往着四川的远方行者,十三世纪到达成都时说:“有一大川,经此大城,川中多鱼……水上船舶甚众,未闻未见者,必不信其有之也……世界之人无有能想像其甚者。”这个人叫马可波罗。

今天你来四川,未必能见马可波罗之所见,但你也能见马可波罗之未必见。历史如逝川,逝者如斯夫。

1 四川的胎记

未到四川之先,我们先来做道问答题:四川之名何来?你如果答:巴蜀有四条大江大河,故谓四川嘛。恭喜你,答错了。尽管四川有众多的江河湖泊,但四川之名的来历,与江河湖泊没有任何关系。

公元1001年(宋真宗咸平四年),宋朝对地方行政区划进行了一次调整——在唐代的剑南道分东川、西川道的基础上,宋将西川、峡川二路划分为益州路、梓州路、利州路、夔州路,治所分别为今之成都、三台、汉中和奉节,总称“川陕四路”,简称“四川路”,这便是“四川”得名之始。1286年(元至元二十三年)元朝合并四路为“四川等处行中书省”,按元朝的政制,中央行政机构称为中书省,而直辖于中央的地方行政机构叫“行中书省”而简称“行省”。“四川行省”便简称为“四川省”,四川之名虽然在1109年(宋徽宗大观三年)的诏书中就曾正式出现过,但真正水到渠成还是此时。

除了大家所熟知的四川之名外,四川还有一块像历史胎记一样的美名——“天府之国”。从历史上看,“天府之国”原先主要是指以成都平原为主体的四川盆地,像川西高原和所有的高山地带,并没有如此美妙的表扬。但随着四川行政区划和地域文化的稳固,这一名称扩张成为对全四川的指称。

“天府”在《周礼》一书中是专门保管国家珍宝、库藏的一种官吏,后来用以比喻自然条件优越、形势险固、物产富饶之地。但《战国策》、《史记》中的“天府”,主指关中平原地区。

第一次把“天府”之美名冠诸四川的,便是在历史上以贤智著称而几近于妖(鲁迅语)的诸葛亮,其《隆中对》中说:“益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之,以成帝业”。而蜀产史学家常璩在其所著《华阳国志》中也说:“蜀沃野千里,号称‘陆海’,旱则引水浸润,雨则杜塞水门,故记曰:水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府也”。上面两则垂诸久远的“广告”使四川美名大噪。

2 蜀人有眼疾吗?

自有四川之称呼以来,全川奄有巴蜀之地,巴蜀常作为四川别名的一种对举性称呼出现。但事实上四川也简称为“蜀”,因此弄清楚“蜀”的称呼和字义来历,也不是可有可无的文字游戏。

四川历来交通不便,尤其在古代与中原相较,别有绝域殊方之感。李白的“尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟”,就是此种实况的诗意佐证。汉代四川学者扬雄就曾说:“蜀”就是“独”,“独”就是“不与外方同”。“不与外方同”就是在地理、文化上有其与外面不相同的独特性。

但“蜀”人是不是独特到他们的相貌都与中原地区的人有所不同呢?我觉得也许是有可能的。甲骨文的“蜀”字确像纵目之形,这与今天三星堆、金沙地区所出土的许多面具有一脉相通之处:眼球凸出,眼睛是竖着长的。眼睛竖着长或许过于夸张,独特得像残疾人或许亦未符事实,但和蜀人的祖先是生活在黄河中上游古代羌族的一支——“氐族”不无关系。

三星堆青铜人面像

这一队人马,从今天甘(肃)、青(海)、川走廊,顺着岷江河谷,从汶川雁门关东岸安山乡急流而下的一条小溪旁前行,翻过九顶山,他们就看到了不少的土地和大量的沼泽湖泊。这群人从山脊往下行,一边进入今天的绵竹和什邡一带,另一边则进入湔水河谷,到达成都平原的北界,即今天彭州和都江堰交界的海窝子。他们循着湔水平原的北端罗元坝——老熊坪——白沙河谷——九甸坪——白沙街——紫坪铺这条路线,便可以到达今日的都江堰。

住在海窝子的这支古羌人就是史称的蚕丛氏,因此有学者认为“蜀”就是蚕,古蜀王蚕丛教民栽养蚕桑,使四川成为中国最早养蚕的地方。到了宋初成都人黄休复还在《茅亭客话》里说:“耆旧相传,古蚕丛氏为蜀主,民无定居,随蚕丛所在致市民”,所以唐宋两代成都蚕市异常发达。

当然,也有人认为甲骨文中出现的“蜀”字是商朝统治者对蜀人的蔑称,因为在他们看来“蜀”是一种像蚕但又能蛰人的毒虫,仿佛可以此骂蜀人为残疾人。其实更可能的答案是:这是古蜀人对蚕的图腾崇拜亦未可知。

3 一位农民引出的重大发现

1929年,广汉中兴乡真武村农民燕道诚在自己住宅旁淘水沟,发现玉器一坑,约三、四百件之多,由此引起考古学家和古董贩子的关注,以致当时成都有不少“汉州玉器”的假古董充斥市场,拉开了“三星堆”被发掘的序幕。1934年,华西大学博物馆专家、美国人葛维汉和学者林名钧发掘了部分石壁、石斧等器物,彼时尚在日本的郭沫若得知后,认为三星堆是古蜀曾经与中原地区有直接接触的证明。

虽然20世纪五、六十年代四川省文管会和川大历史系在三星堆做了进一步的发掘,但天不遂人愿,没有更多惊人的东西出笼。考古发掘的偶然性使三星堆再一次进入人们的视野,要到燕道诚最初发现半个世纪以后的八十年代初,砖厂的工人在三星堆取土时,又一次发现了许多古玉器等。

四川省从1981年至1986年先后进行了七次大规模的考古发掘,特别是1986年7月至9月出土了迄今为止中国数量最多、形体最大的古青铜雕像群和“金杖”、“青铜神树”等一大批珍贵文物。特别具有标志性意义的是,一号祭祀坑出土的青铜头像皆耳垂穿孔,算是中国发现最早的戴耳饰的实物例证。

突然的重大发现,给考古界、史学界带来了许多难解之谜。正当大家莫衷一是,连创造三星堆文明的古国是如何消亡的都无法达成一致的时候,2004年因房地产开发而掘及的金沙出土文物被发现了。

考古学家发现,金沙许多文物与三星堆高度相似,金沙一个20厘米的青铜小立人就是三星堆那个2米的青铜大立人的微缩版;而祭祀坑里都有大量象牙、青铜堆积在一起,且有火烧过的痕迹,透露出明显的文化递进及宗教承祧关系。

三星堆出土的铜人面像、跪坐小铜人像、铜眼托兽面相、金面笄发铜人像以及金沙金人面相,似乎都在支持甲骨文“蜀”字的解释:凸出支楞的眼睛、诡异古怪的面具、夸张恣意的神态,无不暗合《说文》里所说:“蜀,葵(桑)中蚕”,从而证明三星堆、金沙遗址都是蚕丛氏后代的杰作。

甲骨文“蜀”

至于金沙遗址把一个背景和含义都还甚为模糊的四鸟绕日,匆忙定为太阳神鸟,还申请为全国文化遗产标志,在我看来大有可商榷的余地。其实这四鸟绕日,是中国古已有之的东西——四凤朝阳,与埃及的太阳神鸟没有什么关系,更不用说把埃及十座金字塔所在地吉萨的谐音“金沙”定为遗址名称了。为什么要定名为“太阳神鸟”而故意显示其神秘呢?那当然是因为旅游的商业因素在作怪。其实金沙遗址毋须此牵强也能大大地吸引游客的观览,何必多此一举呢?

如果用数字来表明一下我对古蜀历史的一个鉴定的话,那么我基本上同意目前一个比较公认的说法:公元前3000多年的蚕丛氏对应宝敦文化遗址;而柏灌氏则在公元前2500年至公元前2000年之间,其文化对应物为广汉的三星堆遗址;鱼凫氏则在公元前2000年至公元前1500年,其文化对应物为成都十二桥早期文化;杜宇氏则在公元前1500至公元前1000年前,其文化对应物为成都十二桥晚期文化;开明氏以及秦朝则在公元前1000年至公元前400年,使得巴蜀文化有了更多的融合。

“太阳神鸟”金饰

4 生命里的盐

盐是世间平常之物,但没有它却很要命。因此如果说一部人类的历史,是一部争夺食盐的历史也不为过分。传说中最著名的炎黄之阪泉大战是为盐池之争,战国七雄中韩国因缺盐而先亡,正可谓得食盐得天下。四川历史和民族变迁,也与食盐的争夺大有关系,可惜在著名史学家任乃强撰文阐述之前,基本没人注意及此。

巴蜀两国的成长,均与食盐的发现有关。任乃强认为大西南及大西北大部分民族皆是古时康、青、藏高原上居住的羌族支派。在青藏高原“这个大高原内,盐池、盐泉与盐湖最多,尤其是藏北的羌塘,至今仍是产盐极多的地方,所以它能最先形成羌族聚居的地区,中华的‘羌’字,即缘其自呼之音而造的会意字”(《四川上古史新探》)。羌族向四方低地迁徙的过程,就是围绕哈姜行盐区进行的(大积石山与秦岭以北属于行卡盐区),哈姜行盐区限于属于嘉陵江上游的白龙江盆地、徽成盆地、汉中盆地。茶卡行盐区推向中原地区,而哈姜行盐区则四川推进,为古蜀国的兴盛和发展做出贡献。

但哈姜行盐区的推进速度没有想像的那般快,故任乃强认为:“蜀文化形成晚于巴。距今二千二百年以前蜀族还是在巴盐支持下发展起来的。自李冰开凿地下盐井,蜀盐自给以后,蜀地文化再开始一个飞跃”。在任氏看来,巫溪县的宝源山和彭水郁山镇的两处盐泉,皆因从山麓陆地涌出,很早就被人类发现,从而形成“巫臷文化区”和“黔中文化区”。而这两个区可以通过施南盆地连在一起,加上丹砂和水银的丰盛(巴寡妇清就在这样的情形下获利巨万的),后来形成久远的巴族文化。巴国在食盐上对楚国形成了掣肘,因此楚国虽然比巴国强大,也能在某种意义和平共处。但巴蜀之争引致秦国灭巴蜀,巴蜀亡则楚国亡矣,其中的原因之一就是扼住了盐道。

就像油漆、桐油、水银等曾经是国家战略物资一样,盐在古代社会的重要性是不言而喻的。四川地区的经济在汉兴、唐旺、宋强,一代胜过一代,其中一个原因就是采盐技术的突飞猛进。自贡就是一座典型的依靠井盐之利而聚集起人群而成的城市,从东汉章帝时期自贡地区第一口盐井富义盐井开始,到明代大公井的盐质甚佳而成为贡盐,再到整个抗战时期供应了全国三分之一人口的食盐量,孙明经等所著《遍地盐井的都市——抗战时期一座城市的诞生》一书生动地记载食盐的伟大力量。

“据不完全统计,在八年抗战中,自贡盐场累计生产食盐达193.9吨,供应华中、西南及西北各省占全国三分之一的人口,向国家上缴盐税209665. 8万元,为前线提供了巨额的军费开支”。

5 巴蜀恶搞

像成都重庆这两座以前同属一省,却时常互掐的城市,如果不搞名字上的一一对应,算上秦灭巴蜀之前,各自作为蜀国、巴国的国都,便颇有些时日了。人类战争的核心,无非是各种资源的争夺,巴蜀的争斗亦不例外。

在巴国定鼎江州(重庆)之初,蜀国的强大是不容置疑的。早有常璩的《华阳国志》里说杜宇施政西川,却也泽惠巴国,正所谓“巴亦化其教”;晚有《太平广记》和《路史.国名记》的“昔蜀王栾君王巴蜀”,也就意谓着蜀王统辖着巴国。但随着后来巴国的强大,逐渐蚕蚀蜀国的地盘,打破了巴、蜀两国固有的平衡,于是就有《华阳国志》里所说的“巴与蜀仇”和“巴蜀世代战争”。

巴蜀两国的争斗要由第三方来消弥,因为他们互不服气,二者的力量都不足以收拾对方。来收拾巴、蜀这两只“鹬蚌”的,便是从北方长驱南下的“渔翁”秦国。所谓秦国用五头拉屎成金的金牛骗取开明信任,以开通川陕古道,而自取灭亡的事,自不能完全坐实。真正直接负责收拾开明帝的便是张仪、司马错,还好,这“渔翁”还算有点远见,不用竭泽而渔的蠢举,而是置郡让其成为永远为自己生利的领地。于是成都、重庆作为城市的雏形,无意间由他们来奠基建设,开辟草莱的光荣便记在了他们的名册上。

按常规想法,既然巴郡、蜀郡只是一个国家的两个郡,总该消停不扯皮了吧。不,巴蜀之间,有时真是不按牌理出牌,你让他们消停,好像他们全身骨头都发痒一样,不舒服。

到了汉高祖八年亦即公元前199年,老天爷看到巴蜀两郡中的有些人,一天到晚吃饱了撑得慌,也忍不住发怒了:“昔巴蜀争界,历岁不决,汉高八年山自为裂,如索所界,巴蜀之民惧天责罚,乃息所争。”(《太平御览》166卷)原来为国家的土地争斗不已,现在又为郡望的边界纠缠不休,弄得上天都烦他们老爱玩这种一成不变的争斗把戏。至于“乃息所争”,只不过是文字记载者的一厢情愿,后来的精彩演出还没登场呢。

6 工作着的文物

长城是曾经的辉煌,金字塔是死去的纪念,秦兵俑是专制的见证,这些世界奇迹多半不是为活人服务,而是为死人增威。依在下私见,这等奇迹少有一些世界会变得更好。虽然我不会愚蠢到鞭古人之尸,正如史学家钱大昕在《二十二史考异》序中所说,“不卜年代,不揆时势,强人所以难行,责人所以难受,陈义甚高,居心过刻,予尤不敢效也”,但说它们并未给民众带来多少福祉,大抵是符合事实的。唯独不朽的都江堰,千载以下依旧泽被黎民百姓,惠及大众苍生,居功至伟,泛览世界,无出其右者!

都江堰

没有比老子“上善若水”这句话更能体现出水的本质。就谙熟自然的古怪脾气,摸透至柔至刚的水性来说,李冰的确算是天才绝代,领袖群伦。其实他治理都江堰的路数,并不是其独自臆创,无非承袭自禹的教导,导水之天性,顺陵谷之地势,得其利而去其弊。常人或许以为对都江堰的伟大功用不必过于夸张,因为在其看来无非沾溉整个川西平原及部分川中丘陵地区而已,但在国家板荡之时、民族危亡之际——南宋抗金、阻击蒙古和抵御日本侵凌等——四川所起的特殊作用里,岂能没有都江堰的绝大功劳?

2300年过去了,这座沾溉不止的丰碑,依旧作为文物在工作着。作为文物而又还能工作,世界上还有第二个例证吗?套用一句流行于中国的广告语:四川没有都江堰,四川将会怎样?我想四川历史的走向和书写将是另一番模样。

7 “李白—瓦雷里”难题

古代铺设道路是个世界性的难题,被大山大河阻隔的蜀道尤其是古代四川无法破解的难题。这样的难题,直到如今兴起的高速公路、高铁热及民航业的发达,蜀道难的问题才逐渐得到改善。感叹蜀道难的人可谓夥也,但真能把蜀道难形容入骨的却只有李白,“山从人面起,云傍马头生”本身已够令人生畏,再来句“蜀道之难,难于上青天”,就彻底把蜀道难的困境,一下子描写到无以复加的顶峰。

欧洲的道路自然由于其地理位置、经济发展、社会制度倾向于交流,而在道路修筑上倾心尤多。但是交通依然是个制约民众交流和社会发展的大瓶颈。对道路的使用中最需要讲究时间和效率的,无疑是战争时期。当法国著名诗人保尔·瓦雷里说“拿破仑的行军速度与尤利乌斯·凯撒同样缓慢”的时候,你就会明白相隔1800多年的两位战争狂人,是如何受困于交通之制约,而无法大展拳脚的。

公元前130年,中郎将唐蒙奉汉武帝之命打通夜郎不果,引起巴蜀人反对。于是汉武帝果断派遣成都人司马相如以特使身份,紧急回川救难。在代汉武帝写了一篇《喻巴蜀檄》后,又作了一篇名重一时、意义深远的《难蜀父老》。他以高屋建瓴的气势,不可辩驳的口吻说道:“世有非常之人,然后有非常之事,有非常之事,然后有非常之功。”倘若“蜀不变服”、“巴不化俗”,那么巴蜀的发展与进步从何而来?

出入四川固然有很多条道路,但最重要的是旱道川陕道、水道峡川路,征伐四川割据政权从川陕道得手的有5次,而由夔门水道得手的有4次,可见两地的重要性斤两悉称。

从历史上看由水道路过的名人计有李白、杜甫、岑参、张祜、陈子昂、张说、孟郊、白居易、刘禹锡、杨炯、苏洵、苏轼、苏辙、范成大、陆游等人。而由旱道川陕道入蜀者则有张载、柳宗元、王勃、卢照邻、岑参、唐玄宗、杜甫、王维、李白、唐僖宗、李德裕、戎显、李商隐、陆游、王士性、俞陛云等人,至于近现代就更是数不胜数。水道上固然少不了诗酒流连,但在旱道出入,更能留下不少旅痕足迹——兵旅征伐、商贾转输、公文传递、皇帝下诏、官吏往返等多取此道——间有题壁吟诗,颇有几分意趣。

出版于1935年的《四川导游》中的夔门

从唐代大诗人杜甫到清末来四川监考的学者俞陛云,中间有旅行家马可波罗、地理学家王士性留下比较详细的行程记录,但其行进速度几乎没有什么变化。再一次证明在工业化社会以前,“李白—瓦雷里难题”在全世界具有普遍意义。四川著名作家李劼人先生说:“秦朝时代最为考究的能走四匹马并排拉车的‘驰道’”,而这些古迹还能在川陕古道如剑阁的翠云廊等找到其踪迹,可供大家观察古代的“高速公路”是一番什么模样。

8 暗藏在帝国边缘

四川的地势走向,地形结构,在整个中国是独一无二的,它处于巨山大川的四面围堵封锁之中,被屏蔽在远离海洋的内陆之地。其地形主要由高原区和盆地区两部分组成,西部是高原区,平均海拔在三千米以上,盆地西部为邛崃山,东部为巫山,南部为云贵高原的延续部分,北部为大巴山,这就促成了四川在很多方面的“躲进盆地成一统”。

丰饶富庶的物产,能自给自足的经济形态,继之以闭塞之交通,配以天险大山之屏蔽,使得割据政权能够自给自足,收益大于成本,因此不乏“吃螃蟹”者。

第一位在四川称帝的是蜀郡太守公孙述,接下便是蜀汉的偏安,西晋末年各少数民族所建立的16国中,最先便是公元303年李特正式在成都建立割据政权“成汉”,终于在347年2月被桓温灭掉。从桓温灭成汉至隋朝建立,其间230余年中,成都历经东晋(其间尚有公元348年范贲称帝于成都,简直是对桓温的迅速讽刺)、前秦、谯纵(东晋末年杀掉益州刺史自称成都王),南朝的宋、齐、梁(武陵王萧纪亦曾称帝于成都),北朝的西魏、北周等八个政权的统治,其政权更换频率之高,唯有中国的五代十国堪与媲美。

对于一些人说蜀人乐祸贪乱,宋代蜀人张唐英说:“朝廷治,则蜀不能乱;朝廷不治,则不唯蜀不顺,其四方藩镇之不顺,亦不下于蜀者。”南宋蜀人李更将外来入蜀割据者的“黑名单”罗列出来,竟然只有谯周一名是四川渠县人。其他分别是扶风卒正公孙述、竟陵州牧刘焉、颍川降将锺会、略阳流人李特、抱罕人程养道、彭城人刘连季、太原人王谦、作乱于留复的刘辟、舞阳人王建、邢州人孟知祥等。就是后来在蜀地割据的张献忠、明玉珍政权亦非蜀人无疑。

为什么有那么多人喜欢偏安一隅而称帝呢,自然是因为此中有许多好处的缘故。诗人王尔德一语中的:除了诱惑之外,我什么都能抵抗。

9 一项伟大的发明

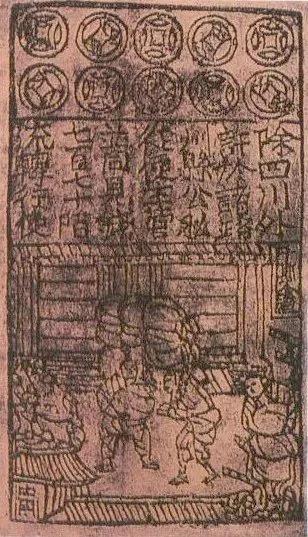

唐宋时期的四川,其繁庶是有目共睹的。宋代四川的交通虽有所改善,但远未到畅达的地步,因此笨重的铁钱,加重了商贾携带之不便——例如四川铸造的小平铁钱,每10贯重65斤,小铁钱10当铜钱1,因此买一匹罗要花铁钱2万,重达130斤——从而增加运输成本,导致了商品的竞争力相应地下降。古代国定货币名目论——货币名目论是指货币不具有内在的价值,而是国家赋予的名目价值——的长期存在给予人们的启迪,为纸币的诞生奠定了思想理论基础,因此到了宋初即公元十世纪末叶至十一世纪初,才诞生了真正意义上的纸币——交子。

交子的发行,是16户富民率先吃螃蟹的结果。但是由于其信用制度不严,过不了多久,有的交子户便不能偿其所负,于是争讼数起,一些人就主张废除交子。正如法国史学家布罗代尔在《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》一书里披露说,在16世纪,货币都是只有少数人弄得懂的鬼名堂。他还为我们提供了一个货币使人感到魔鬼在背后操纵,让人瞠目结舌的例证:1752年,英国著名哲学家、史学家、经济学家休谟曾建议取消纸币在英国的流通。

不幸的是,由于北宋对西夏和金的战争,四川地区尤其是成都地区税收苛酷,加之官僚奢糜,用度甚大,必须靠大量发行交子,以增加货币投入量,加重了民众的负担。后来宋朝政府改交子为钱引,但其弊端仍然是准备金不足,信用度不够,加上滥发钱引,导致钱引的实际价值只有其票面价值的十分之一。作为信用货币,其没有信用必然是致命的。

对交子的评价,自然是见仁见智,有人认为交子只是宋代一定范围内通行的货币而已,其影响有限;有的干脆认为这是统治阶级剥夺和榨取民众财富的工具。但这两点都不足以否定交子的发行给后世产生的影响及相应的意义。一定范围内通行,只表明其他地区比如北方地区的经济状况及水平,没有达到相应的商业高度,不能因此用“早产儿”来否定先行者。至于说统治者用其来榨取民众财富,其罪在它的政治制度所影响的经济政策,纸币本身不应承担这种罪过。交子的一些发行及管理原则,仍算是今天金融管理的前驱,如最高限额和发行准备金等。我认为交子的发明,是四川人为改善自己的生存环境所做出的世界性贡献。

交子

10 四川抗击蒙古

在蒙古入侵四川之前,四川虽然也有少量的战乱,但其毁灭程度远不能跟蒙古的侵凌掠杀相比。如果从目前的考古发掘——宝敦文化遗址、三星堆、金沙来看,在13世纪以前,四川少说也有近四千年的发展史。

在近四千年的发展中,巴蜀民众创造了不少优秀的文化,都江堰、蜀锦、雕版印刷、蜀石经、唐宋佛寺壁画、交子等,还贡献了扬雄、司马相如、李白、三苏等高质量的文化人。不夸张地说,宋朝是四川地区文化和经济发展的顶峰,其在全国的地位非常显赫。被蒙古侵凌后,即便是八百年后的今天,四川远没有达到它当时在全国的辉煌地位。

蒙古作为一个游牧民族,在12、13世纪横扫整个欧亚大陆,所到之处,战无不胜,攻无不克。从1228年至1279年,四川在南宋军民的支持下抵抗蒙古达51年之久,这在蒙古的侵略战史上是空前绝后的。蒙古灭金耗时22年,用21年的时间灭西夏,至于征服其他欧亚国家都没有超过20年的。可以说,没有四川军民扼住长江上游,阻挡蒙古军队长躯直入——四川还向国库提供了占全国近三分之一的税赋,此点和七百年后的抗日战争相似——南宋的倾覆将会快速得多。

从世界范围内来看,1259年蒙军统帅蒙哥汗病死于重庆的消息,传到正准备在大马士革与埃及军队决一死战的旭烈兀军中,他意识到其兄之死必然会带来统治者内部的权力之争,于是保存实力,抽走精锐之师,为自己在中亚一带称帝建国做准备,由此使得埃及文明免于蒙古铁骑的蹂躏。

由于长期的战乱,使得四川许多阀阅望族、文化世家迁居东南一带,与快速发展的江南经济同步,在元、明、清三朝创造了其他任何地区难以望其项背的物质和精神文明。明代四川唯一的状元——宋朝四川状元多达13位、进士880名——杨慎对四川的衰落痛心疾首:“宋宣和中,成都杨景盛一家,同科登进士第十二人,经元师之惨,民靡孑遗,以百八十年犹未能复如宋世之半也!”(《杨升庵遗集》)四川的隳败于斯可见一斑。

11 一种农作物的蝴蝶效应

四川遭遇蒙古的烧杀掠夺,但浩劫并未有结束,到明末清初又来了一场明军、清军、流寇长达51年(1630—1681)的拉锯战式的蹂躏。神仙打战,凡人遭殃,是小民百姓不可避免的悲惨命运,何况有张献忠这样丧心病狂的屠城者,四川的惨状不难想见。成都这样在宋代上百万人口的大城市,在清初竟是人烟荒芜之地,连老虎也大摇大摆地从青羊宫到浣花溪喝水,十室九空都不形容其所遭受破坏于万一。

同是异族入侵,清朝统治者比元朝统治者更有长久发展的眼光,元朝没有对四川做出相应的恢复性贡献,而清朝则大规模鼓励人口密集和紧邻四川的省份的民众前往四川去开创自己的未来。

四川历史上大规模的人口迁移有七次:秦灭巴蜀后,迁秦民万家充实巴蜀,以便控制巴蜀;东汉末到西晋,大规模境外移民迁居四川,导因于战乱;唐末五代、南宋初年,大批北方人迁入四川,亦因战乱;元末明初,长江中下游的移民大批入川,因为战乱;明末清初,因为战乱,四川人口大减,土地荒芜,大批长江中下游及南方移民迁入;抗日战争爆发,以长江中下游为主的移民大量迁入;1949年后,为加强战备及三线建设,大量北方人及江浙人迁入。这七次入川的移民潮,对四川影响最大的就是清初的“湖广填四川”,此次入川移民的主动性和冒险精神是其他几次无法比拟的,因为这次不是政府强迫的无奈和战乱的被动。

这一次移民潮中,有一批数量并不多的移民对四川影响至巨,这批人便是有“移民之子”之称的客家人。客家人是汉族人中至今最能保持自己语言及习俗的一支,他们热爱和平,对付战争和迫害的方式就是迁徙。由于迁徙甚多,所以他们迁徙的习俗迥异于他人。如带着死去亲人的尸骨第二次埋葬,带着榕树苗(四川称为黄桷树),在哪里定居便把树裁在哪里,表明自己客家人的身份。

晚清时期,尊经书院山长王闿运的《湘绮楼日记》里多次记载他从万县到成都的路途中,见到聚黄桷树而居的情形,一问便是客家人。与此同时,王氏提及蓬溪一带的民众以红苕为主要食物,“土民乏粮,多恃薯蓣芦菔为食。”也与今日被称之为苕国的川北一带(蓬溪、盐亭、西充等地)的作物种植相符。

黄桷树

四川的红苕种植,查家谱、方志系客家人1733年左右带入,为繁殖因明末清初地广人稀的所缺之人口,缓解后来人口增长的压力,度过不测之灾荒年成——尤以道光十八年(1838年)川中大灾后红苕的裁种面积大幅度增长——都有不可磨灭的贡献,更为清末四川人口跃居全国首位打下了基础。红苕对四川民众相关生活,比如食物结构与贮藏、川菜菜系、酿酒、气候、森林、水量及航运诸方面的影响,像扇动翅膀的蝴蝶一样起着一系列不可估量的链锁反应。

12 房屋上的四川

著名诗人里尔克曾在其名诗《秋日》里说:谁这时没有房屋,就不必建筑。这是表达他孤独的心灵漂泊无依的深切感受。心灵无着,即便有华屋大厦也无所归依。但人终究是现实的,没有房屋,却必须建筑,因为只有如此才能使自己的生活质量得以提升。

由岩居穴处到自建居室,是一个伟大的飞跃。但由于地形、气候、材质、风俗等方面的不同,各地的房屋建筑还是呈现出不同的风貌,从四川民居的变化,我们也不难看出历史在其间所起的作用。建筑与地域的关系甚大,这不仅可以从风水、地理来解释,更可以从气候、历史渊源乃至建筑材料来探究。一个地方为什么出这样的建筑,如福建的土楼,藏羌等地的雕楼,那不是从天而降的,而是与当地的民俗风情包括宗教、社会治安、军事用途,以及建筑材料等有深刻的关联。“有机建筑”大师赖特说得好:“建筑与环境不可分离,犹如从地里长出来的一样”。

目前四川民居中最古老的考古发现,是成都十二桥出土的山形干栏式建筑,而前几年发现的金沙遗址之建筑正属于十二桥文化代。金沙遗址的居住区,发掘了大量房屋废弃后残留的基槽,基槽里有密集的小圆洞痕迹。考古学家推测其房屋建设的步骤是:先挖墙基槽,于基槽内埋圆木为木骨,然后于木骨上抹灰拌泥,再经烘烤成红土墙,便初步形成了金沙遗址房屋的大致框架。这种“木(或者竹)骨泥墙”形式,于屋顶覆草,便成了四川最古老的民居之一。

在杜甫入蜀时还能见到,“仰凌栈道细,野人半巢居”。杜甫虽然形容的是古蜀道北路所见,但拿来形容原始的吊脚楼的形制也是恰切的。说吊脚楼与古老的干栏式建筑有点关系,绝非无由,而且考古界也将吊脚楼称为“干栏建筑”。吊脚楼之建造依山傍水,充分利用空间,减少土地占用,可以说暗合世界建筑大师勒·柯布西埃在《明日之城市》一书中主张的整个城市充分“吊脚楼化“的理念,为解放地球表面,保护自然生态,先行做出了卓越的贡献。不特如此,遍布武陵地区的过街楼、天街、岸街、风雨桥、关卡、陵墓等建筑,也是不可多得的奇特景观,作为当地建筑文化不可缺少的组成部分。

四川因暗藏在帝国的边缘,一直不是正统儒家的政治文化中心,所以房屋的建造,不遵守祖制,敢于打破等级制度等繁琐规矩。比如大画家石鲁的叔叔冯子舟在清朝,于仁寿文宫镇建造的房子,就敢亵渎所谓神圣的中轴线,将小姐的绣楼建造其上,公然违反那种将祭祀用的香火建造在中轴线上的传统做法。

这样的做法,如果只是冯老人家一时心血来潮,是单个造反者的个案也就罢了。但据著名建筑史专家刘致平先生于抗战时期对四川民居的研究所得,不遵祖制,逆经叛道,在四川民居中具有一定的普遍性。

如成都犀浦的陈府,“一切设置全是逾制”,“说明宅主人是个很不守清代法制的人”;成都南府街周道台宅,家人之出入由廊金柱间的侧门出入,这是成都住宅的特产,名为抱厅;成都棉花街卓宅,比一般住宅高大,有廊庙森严的感觉,“近宗祠制度”等等,不一而足(刘致平著,王其明增补《中国居住建筑简史——附城市、住宅、园林(附:四川住宅建筑)》,中国建筑工业出版社1990年版)。在举了众多事例后,刘致平先生对四川民居来了个总结性的陈词:“僭纵逾制”。这是个大胆的结论,使我们发现四川文化里的不遵奉儒家正统,存在于生活的各个方面。

13 近现代巴蜀文化史的脉络

王闿运一生自负,但场屋蹭蹬,中举而止,不曾宦仕。而彼时湖南出将入相,大有名于时之人可谓夥矣,曾国藩、曾国荃、曾纪泽、左宗棠、郭嵩焘、彭玉麟等,可谓指不胜屈。而王闿运只有作西席幕宾的命,其显要之职顶多也就是执掌长沙城南书院、船山书院、成都尊经书院,其中尤以尊经书院所教学生最有造诣,流风所及,对四川近现代文化影响甚巨。

王闿运执掌尊经书院八年,的确培植了不少人才,从廖平、宋育仁、杨锐、吴之英等开始,再传弟子有吴虞、张森楷、蒙文通、李劼人、郭沫若、周太玄、魏时珍、王光祁、李璜、巴金等人,你只要看了这个名单,就可以得出,若把王氏在尊经书院的影响,研究出一个大致的规模来,近现代巴蜀文化史的脉络,就可以犁然自现了。

王闿运常常有些怪异之举以及怪诞的议论,也好围绕帝王之术作激进之语,虽然他与弟子廖平甚不相得,互相误读,各自都瞧不起,但不能说廖平“一生凡六变”与他没有精神传承上的瓜葛。

廖平远影响康有为的《孔子改制考》、《新学伪经考》,近则传递了激进气息,与时代合起来,影响了“只手打孔家店的老英雄”吴虞。再则郭沫若、巴金文学之路里反叛色彩,也可以从这些方面见出结草蛇灰线。这当然也切合二十世纪初期的激进话语,在公共言说中的兴起得势。

王闿运的《缃绮楼日记》出版了很多年,但研究近现代巴蜀文化的人似乎对此视而不见,大多喜欢玄不着边的东西,或者拾人牙惠。我一直想写一本《一个湖南人在四川》(此前曾撰《王闿运的蜀道观察》和《王闿运的四川食物》两长文来作尝试)细致地研究他在四川的一切,以及由此给巴蜀近现代文化的影响。

14 外国探险者及传教士入巴蜀

旅行是文化交流方式中最为直接的,但前现代社会限于交通不便,加之蜀道难,使得进入四川的不易更倍于寻常之地。自十五世纪大航海后,即便交通依旧不如今天便捷,但人类的流动远非此前可比,而其中流动最为频密的,无过于商人、探险家、传教士三类人。但前者被记录下来的甚少,而后两者却有很多文献可资引证,故热爱旅行的人们,没有不注意这些中外先贤们的脚踪的。

从《马可·波罗游记》里对成都的记载,可以探知,或许他到过成都,但缺乏其他旁证,未有定论。而后来入蜀者代不乏人,自然不能完全罗列。就我所知有1876年从北京入蜀的日本汉学家竹添进一郎,因为他撰写有《栈云峡雨日记》,接着1883年有英人立德开着第一艘机动船溯三峡而抵重庆,写了一部《扁舟过三峡》,更为让人记忆深刻的是1898年女旅行家伊莉莎白.伯德溯长江而上进入巴蜀,乃至抵达藏区而作《1898:一个英国女人眼中的中国》一书,以致后来者就繁多不及备载。至于日本东亚同文书院所搞的“大旅行记录”,亦即日本沪友会所编《上海大东亚同文书院大旅行记录》,自然是为日本侵略中国做准备,其中还去过我非常偏僻的家乡——渝东南的酉阳。

商人逐利而远徙,探险家满足好奇心而长征,至于传教士,那自然是为信仰而不顾舟车劳顿,风餐露宿,甚至兽击人袭。法人古洛东《圣教入川记》记载了利类思、安文思在1641年入川传教并遭遇张献忠屠蜀的经历。此后接踵而至不少传教士,其中尤以巴黎外方传教会白日升在成都传教,撰写并留下了世界上现存最古老的中文圣经《四史攸编耶稣基利斯督四福音合编》,对后来的马士曼与马礼逊译本都有不小的影响。

传教士对巴蜀地区现代化的贡献如同全国其他地方一样是多方面的,但我认为传教士钟秀芝1900年在上海美华书馆出版的《蜀地方言》(今有新版,厚达803页)与传教士、四川现代医学的奠基人启尔德于1917年出版的四川话教材(新版名《英格里希绝配百年四川话》),为巴蜀地区的民众留下了先人们活生生的口语与可资传承的文化。

15 抗日战争中的四川

1911年发生的四川保路运动对辛亥革命的成功、中华民国的建立,有着不可估量的巨大作用。但四川真正对近现代中国乃至国际上产生巨大影响的事件,还是它以其物产之丰饶、人民之众多,作为抗日战争的大后方基地,为中国争取抗日战争的全面胜利做出了不朽的贡献。

历史经验再一次证明:国家承平之日,四川不显山不露水,国家板荡之时,四川的作用是其他省份所不可替代的。

民国先天不足,加上各种外忧内患,使得蒋介石在1949年退据台湾之前,从来没有完成过中国的统一,这就使得四川军阀从1918年至1935年的470场混战持续了17年之久,横征暴敛,有的地方提前预支了几十年的苛捐杂税,给四川人民造成了深重的灾难。但就是如此菲薄的底子,四川在1938年国民政府迁都重庆后,给予整个中国抗日战争以巨大的支持。不特接纳了大量的流亡人口、高校教职员及学生、工厂工人、各政府机关工作人员、大量文化人,还解决了他们吃、穿、行、住之需,而且负担了整个战时国家所需税收的三分之一。

虽然四川人遭遇了战争之痛、生存危机,但外来人并没有感到过四川人如《诗经.小雅.黄鸟》篇所体现出的排外情绪,而是洋溢着一种共同度过难关的袍泽情怀。

更为重要的是,四川对整个抗战军队的支持,是其他省份难以望其项背的。抗战中期的“一寸山河一寸血,十万青年万军”共号召学生青年十五万人,四川青年占四万人,其中安县曲山镇人王者成送自己儿子王建堂“死字旗”勉其保家卫国,尤其感人。1939年由征收田赋改为征收粮食,以备抗战,有农民说宁愿吃“观音土”也要先交抗战粮。

据统计,1941至1945年四川共征收稻谷8828.6市石(每市石280斤),占全国征收稻谷总量的38.75%,而小麦则占总量的31.63%。从1940至1944年的捐金献钱运动,四川民众共捐献了7亿,用于前方购买飞机、坦克、武器,翻看旧报纸就可以看到乞丐捐金图,你就会知道这个国家为何不会消亡。为完成抗战所需的特种工程,四川服工役的民众达300万以上;而参加抗战的川人达350万人,战死64万多人。以上各种数据均为全国之冠,可见四川在民族危亡时的特殊贡献。

为纪念艰苦卓绝的抗战胜利,国民政府1946年10月31日在重庆颁立了“抗战胜利纪功碑”,后被毁,改名为解放碑。成都立有“川军抗日阵亡将士纪念碑”,文革中毁掉,1989年抗战胜利四十四周年纪念日重立于成都二环路万年场。

(本文仅代表作者观点,不代表本号立场)

文章转载自:瞭望智库

版权声明:【我们尊重原创。文章版权属于原作者。部分文章推送时因种种原因未能与原作者联系上,若涉及版权问题,敬请原作者联系我们,立即处理删除。】